Stevie Nicks c’est Suspiria et Chromosome 3 à elle seule. Magie, sortilège et tisane de thym. Si Joni Mitchell est la glace, Linda Ronstadt le feu, Stevie est la terre. La seule nourricière des trois mères. Celle dont l’influence rayonne à ce jour encore avec le plus d’éclat.

Son nouvel album est un véritable festin. Les compositions sont remarquables et plus surprenant irrésistiblement rock, Stevie déploie une énergie débordante à des années lumières de son image stéréotypée de vaporeuse princesse hippie.

.jpg)

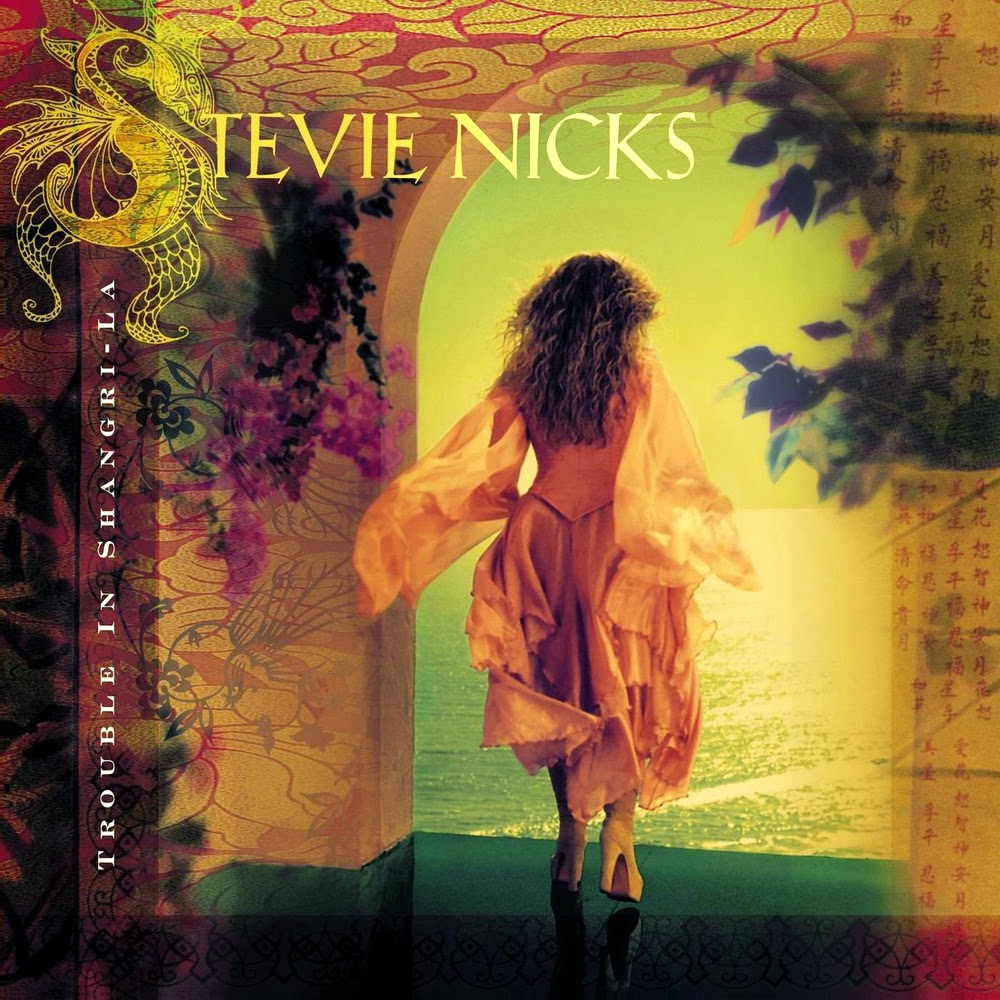

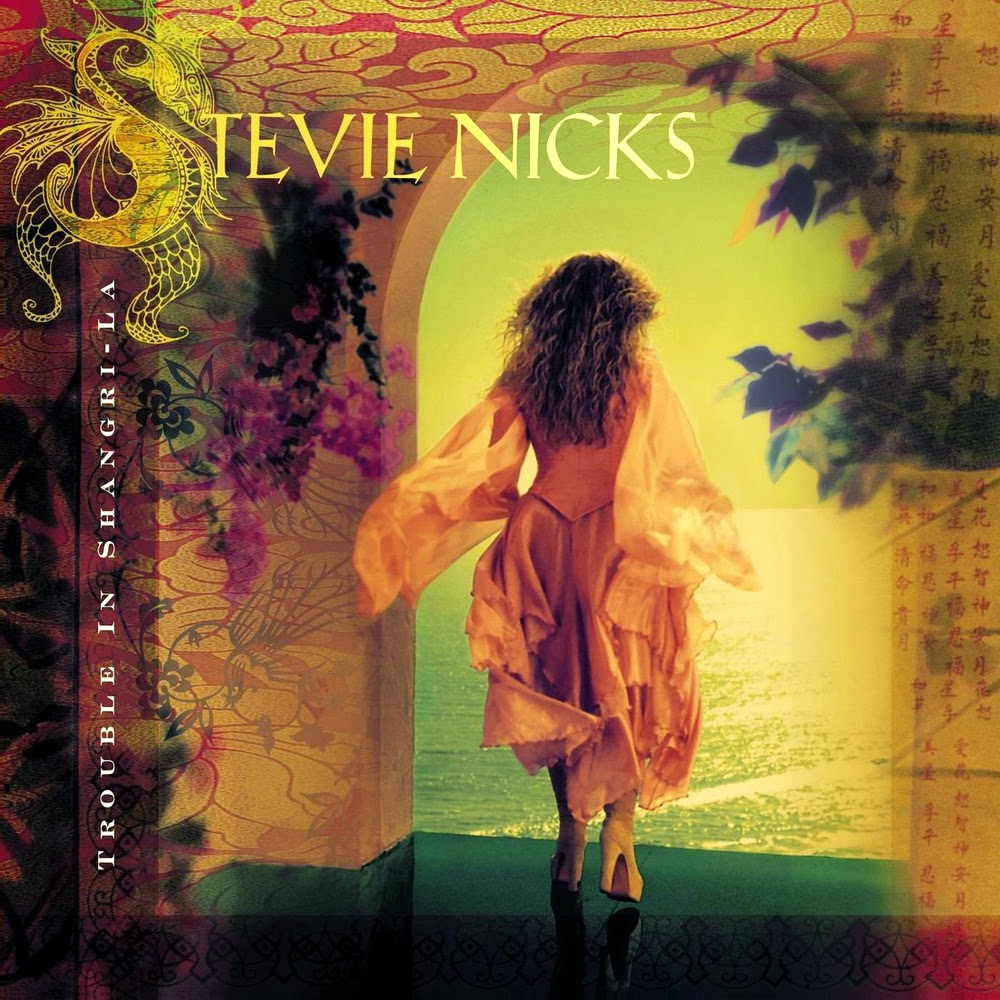

.jpg) Depuis 2001 et la sortie de son chef d’œuvre solo, Trouble in Shangri-La, Stevie Nicks a reprit les rênes d’une carrière longtemps assombrie par des problèmes d’addiction médicamenteuse. C’est pas tant qu’elle s’est mise à aligner les disques comme on aligne les capsules un soir de beuverie, plutôt qu’elle s’est allégée l’esprit et contentée de ne faire que selon son plaisir. Que j’aurais volontiers partagé si la tournée qu’elle effectua en 2007 avec Chris Isaak avait traversé l’Atlantique et trouvé asile dans notre contrée. Ce ne fut pas le cas et je suis fatigué de m’en étonner.

Depuis 2001 et la sortie de son chef d’œuvre solo, Trouble in Shangri-La, Stevie Nicks a reprit les rênes d’une carrière longtemps assombrie par des problèmes d’addiction médicamenteuse. C’est pas tant qu’elle s’est mise à aligner les disques comme on aligne les capsules un soir de beuverie, plutôt qu’elle s’est allégée l’esprit et contentée de ne faire que selon son plaisir. Que j’aurais volontiers partagé si la tournée qu’elle effectua en 2007 avec Chris Isaak avait traversé l’Atlantique et trouvé asile dans notre contrée. Ce ne fut pas le cas et je suis fatigué de m’en étonner.

.jpg) Tout juste si son précédent disque sorti en 2011 fut distribué par ici, pourtant il ne manque pas de qualité ce In Your Dreams réalisé avec la complicité de Dave Stewart, décidément omniprésent dans les bons coups. Je voyais tout ça d’un peu loin, donc, comme on prend des nouvelles d’une amie que le temps a éloigné. Vous savez ce que c’est, on télécharge la chose comme on échange des mails, on se dit pendant quelques jours qu’on est vraiment con de ne pas se donner plus de mal et puis on passe à autre chose. Et de toute façon je ne m’attache qu’aux disques que je peux posséder en vinyl. Incorrigible matérialiste que je suis.

Tout juste si son précédent disque sorti en 2011 fut distribué par ici, pourtant il ne manque pas de qualité ce In Your Dreams réalisé avec la complicité de Dave Stewart, décidément omniprésent dans les bons coups. Je voyais tout ça d’un peu loin, donc, comme on prend des nouvelles d’une amie que le temps a éloigné. Vous savez ce que c’est, on télécharge la chose comme on échange des mails, on se dit pendant quelques jours qu’on est vraiment con de ne pas se donner plus de mal et puis on passe à autre chose. Et de toute façon je ne m’attache qu’aux disques que je peux posséder en vinyl. Incorrigible matérialiste que je suis.

.jpg)

.jpg) Le monde malgré sa sale gueule est bien fait et comme tout ce qui meurt revit un jour -évangile selon St Bruce- voila t-il pas que les vinyls remplissent à nouveau le rayon nouveauté et que ce 24 Karat Gold Songs from the Vault fut annoncé en beau pressage double disques. Ok, le machin a un titre à coucher dehors mais ça s’explique. En langage de béotien face à l’artiste, ça donne ça : Stevie Nicks souhaitant étoffer sa carrière solo à un moment où elle obtient une nouvelle reconnaissance, entre autre en participant à la saison 3 de American Horror Story, a décidé de ne pas attendre deux ou trois ans que sa muse lui souffle une ribambelle de nouvelles mélodies et a opté pour l’enregistrement illico presto de toute une farandole de chansons écrite entre 1969 et 1987 qu’elle avait jusque là laissé à l’état de maquettes, voire de gribouillage sur du papier.

Le monde malgré sa sale gueule est bien fait et comme tout ce qui meurt revit un jour -évangile selon St Bruce- voila t-il pas que les vinyls remplissent à nouveau le rayon nouveauté et que ce 24 Karat Gold Songs from the Vault fut annoncé en beau pressage double disques. Ok, le machin a un titre à coucher dehors mais ça s’explique. En langage de béotien face à l’artiste, ça donne ça : Stevie Nicks souhaitant étoffer sa carrière solo à un moment où elle obtient une nouvelle reconnaissance, entre autre en participant à la saison 3 de American Horror Story, a décidé de ne pas attendre deux ou trois ans que sa muse lui souffle une ribambelle de nouvelles mélodies et a opté pour l’enregistrement illico presto de toute une farandole de chansons écrite entre 1969 et 1987 qu’elle avait jusque là laissé à l’état de maquettes, voire de gribouillage sur du papier.

Pas folle la guêpe. D’autant qu’elle va avoir du pain sur la planche dans les mois qui viennent avec la reformation de Fleetwood Mac et la tournée mondiale qui s’annonce (sortez pas vos canettes vides les punks, ils ne tourneront sans doute pas en France).

.jpg) Stevie Nicks pour ceux qui débarquent à l’instant de Saturne c’est la blonde californienne par excellence. Une beauté camouflée sous des dizaines de foulards, de châles, aux jambes gainées de platform-boots affriolantes. Et plus que tout, une voix reconnaissable entre mille. Stevie Nicks aucune autre ne lui ressemble.

Stevie Nicks pour ceux qui débarquent à l’instant de Saturne c’est la blonde californienne par excellence. Une beauté camouflée sous des dizaines de foulards, de châles, aux jambes gainées de platform-boots affriolantes. Et plus que tout, une voix reconnaissable entre mille. Stevie Nicks aucune autre ne lui ressemble.

Son nouvel album est un véritable festin. Les compositions sont remarquables et plus surprenant irrésistiblement rock, Stevie déploie une énergie débordante à des années lumières de son image stéréotypée de vaporeuse princesse hippie.

.jpg)

.jpg) Depuis 2001 et la sortie de son chef d’œuvre solo, Trouble in Shangri-La, Stevie Nicks a reprit les rênes d’une carrière longtemps assombrie par des problèmes d’addiction médicamenteuse. C’est pas tant qu’elle s’est mise à aligner les disques comme on aligne les capsules un soir de beuverie, plutôt qu’elle s’est allégée l’esprit et contentée de ne faire que selon son plaisir. Que j’aurais volontiers partagé si la tournée qu’elle effectua en 2007 avec Chris Isaak avait traversé l’Atlantique et trouvé asile dans notre contrée. Ce ne fut pas le cas et je suis fatigué de m’en étonner.

Depuis 2001 et la sortie de son chef d’œuvre solo, Trouble in Shangri-La, Stevie Nicks a reprit les rênes d’une carrière longtemps assombrie par des problèmes d’addiction médicamenteuse. C’est pas tant qu’elle s’est mise à aligner les disques comme on aligne les capsules un soir de beuverie, plutôt qu’elle s’est allégée l’esprit et contentée de ne faire que selon son plaisir. Que j’aurais volontiers partagé si la tournée qu’elle effectua en 2007 avec Chris Isaak avait traversé l’Atlantique et trouvé asile dans notre contrée. Ce ne fut pas le cas et je suis fatigué de m’en étonner..jpg) Tout juste si son précédent disque sorti en 2011 fut distribué par ici, pourtant il ne manque pas de qualité ce In Your Dreams réalisé avec la complicité de Dave Stewart, décidément omniprésent dans les bons coups. Je voyais tout ça d’un peu loin, donc, comme on prend des nouvelles d’une amie que le temps a éloigné. Vous savez ce que c’est, on télécharge la chose comme on échange des mails, on se dit pendant quelques jours qu’on est vraiment con de ne pas se donner plus de mal et puis on passe à autre chose. Et de toute façon je ne m’attache qu’aux disques que je peux posséder en vinyl. Incorrigible matérialiste que je suis.

Tout juste si son précédent disque sorti en 2011 fut distribué par ici, pourtant il ne manque pas de qualité ce In Your Dreams réalisé avec la complicité de Dave Stewart, décidément omniprésent dans les bons coups. Je voyais tout ça d’un peu loin, donc, comme on prend des nouvelles d’une amie que le temps a éloigné. Vous savez ce que c’est, on télécharge la chose comme on échange des mails, on se dit pendant quelques jours qu’on est vraiment con de ne pas se donner plus de mal et puis on passe à autre chose. Et de toute façon je ne m’attache qu’aux disques que je peux posséder en vinyl. Incorrigible matérialiste que je suis..jpg)

.jpg) Le monde malgré sa sale gueule est bien fait et comme tout ce qui meurt revit un jour -évangile selon St Bruce- voila t-il pas que les vinyls remplissent à nouveau le rayon nouveauté et que ce 24 Karat Gold Songs from the Vault fut annoncé en beau pressage double disques. Ok, le machin a un titre à coucher dehors mais ça s’explique. En langage de béotien face à l’artiste, ça donne ça : Stevie Nicks souhaitant étoffer sa carrière solo à un moment où elle obtient une nouvelle reconnaissance, entre autre en participant à la saison 3 de American Horror Story, a décidé de ne pas attendre deux ou trois ans que sa muse lui souffle une ribambelle de nouvelles mélodies et a opté pour l’enregistrement illico presto de toute une farandole de chansons écrite entre 1969 et 1987 qu’elle avait jusque là laissé à l’état de maquettes, voire de gribouillage sur du papier.

Le monde malgré sa sale gueule est bien fait et comme tout ce qui meurt revit un jour -évangile selon St Bruce- voila t-il pas que les vinyls remplissent à nouveau le rayon nouveauté et que ce 24 Karat Gold Songs from the Vault fut annoncé en beau pressage double disques. Ok, le machin a un titre à coucher dehors mais ça s’explique. En langage de béotien face à l’artiste, ça donne ça : Stevie Nicks souhaitant étoffer sa carrière solo à un moment où elle obtient une nouvelle reconnaissance, entre autre en participant à la saison 3 de American Horror Story, a décidé de ne pas attendre deux ou trois ans que sa muse lui souffle une ribambelle de nouvelles mélodies et a opté pour l’enregistrement illico presto de toute une farandole de chansons écrite entre 1969 et 1987 qu’elle avait jusque là laissé à l’état de maquettes, voire de gribouillage sur du papier.Pas folle la guêpe. D’autant qu’elle va avoir du pain sur la planche dans les mois qui viennent avec la reformation de Fleetwood Mac et la tournée mondiale qui s’annonce (sortez pas vos canettes vides les punks, ils ne tourneront sans doute pas en France).

.jpg) Stevie Nicks pour ceux qui débarquent à l’instant de Saturne c’est la blonde californienne par excellence. Une beauté camouflée sous des dizaines de foulards, de châles, aux jambes gainées de platform-boots affriolantes. Et plus que tout, une voix reconnaissable entre mille. Stevie Nicks aucune autre ne lui ressemble.

Stevie Nicks pour ceux qui débarquent à l’instant de Saturne c’est la blonde californienne par excellence. Une beauté camouflée sous des dizaines de foulards, de châles, aux jambes gainées de platform-boots affriolantes. Et plus que tout, une voix reconnaissable entre mille. Stevie Nicks aucune autre ne lui ressemble.

Imposée par son chéri d’alors, Lindsey Buckingham, au sein du renaissant Fleetwood Mac, elle va offrir au groupe, réticent à sa venue, ses plus gros hits ainsi que quelques-unes de leurs plus marquantes compositions. Rihannon, Sarah, Gold dust woman, Silver spring, Gypsy, Dreams, Landslide....autant de chansons devenues des classiques ombrageux du répertoire ensoleillé.

Lassée de devoir batailler pour s’imposer au milieu des égos survitaminés des membres de la succursale multi-platinée, Stevie Nicks optera pour l’indépendance au début des années 80 et brillera en solo dès son triomphal coup d’essai, Bella Donna, l’album de Edge of the seventeen et Stop draggin’ my heart around son duo avec Tom Petty. Ensuite viendra The Wild Heart, l'album de Beauty and the beast, une chanson comme il en existe peu. Beaucoup des titres qui composent son nouvel opus datent de cette période de créativité confinant au délice.

Première constatation et pas la moindre, 24 Karat Gold songs form the vault est aussi concis que tranchant. Le disque vous saute à la gorge d’emblée avec Starshine et ne vous laisse plus la moindre seconde de répit. Aucun temps mort dans ce recueil de ce que le Rock californien peut offrir de meilleur. Pas un seul titre putassier, pas l’ombre d’un morceau de remplissage, pas une seule baisse de tension dans la combustion, seize chansons soignées, seize mélodies dotées de ce charme indéfinissable qui fait que l'album à pris demeure sur ma platine. Dave Stewart et l’inoxydable Waddy Watchel sont aux manettes et partagent les instruments avec Roy Bittan du E.Street Band ou encore Benmont Tench des Heartbreakers. Quelque chose comme un casting de rêve, le véhicule idéal pour un voyage entre gifles et caresses.

All the beautiful worlds that I have seen so far have all fallen down chante Stevie sur un des plus saisissants titres du disque, du moins jusqu’aux premières notes de piano de la chanson suivante, Lady, une de ces ballades qu’elle interprète en y mettant son cœur, ses tripes et toute la magie qu’elle sait créer en dévoilant la nudité de son âme. Car c’est de cela dont il s’agit, toutes ses chansons si personnelles qu’elle préféra longtemps les taire, sont emplies de rébellion, nourries d’une virulente féminité, brulantes de combativité, celles d’une femme qui voulut tracer sa voie à sa seule façon dans le man’s man’s world de la rock music et qui aujourd’hui refuse de cacher les cicatrices qu’elle porte dans sa chair. Stevie Nicks parle de nous, les mecs, avec peu de ménagement mais beaucoup d'amour et sans jamais nous claquer la porte au bec.

Avec tout ça, vous êtes prévenus, libre à chacun de rester sur ses préjugés, libre aux autres de s’offrir ce mélange de sucre et d’acide, ce sunny delight pour l’esprit à la pochette qui se charge de ravir le corps. Avec ce nouvel album Lady Stevie Nicks réaffirme avec arrogance que la place de la Femme dans le monde de la musique se situe tout en haut. Et qu'on ferait bien de faire gaffe à nos miches s'il nous venait l'idée de l'oublier un peu vite. Dévoué et consentant, je signe.

Première constatation et pas la moindre, 24 Karat Gold songs form the vault est aussi concis que tranchant. Le disque vous saute à la gorge d’emblée avec Starshine et ne vous laisse plus la moindre seconde de répit. Aucun temps mort dans ce recueil de ce que le Rock californien peut offrir de meilleur. Pas un seul titre putassier, pas l’ombre d’un morceau de remplissage, pas une seule baisse de tension dans la combustion, seize chansons soignées, seize mélodies dotées de ce charme indéfinissable qui fait que l'album à pris demeure sur ma platine. Dave Stewart et l’inoxydable Waddy Watchel sont aux manettes et partagent les instruments avec Roy Bittan du E.Street Band ou encore Benmont Tench des Heartbreakers. Quelque chose comme un casting de rêve, le véhicule idéal pour un voyage entre gifles et caresses.

All the beautiful worlds that I have seen so far have all fallen down chante Stevie sur un des plus saisissants titres du disque, du moins jusqu’aux premières notes de piano de la chanson suivante, Lady, une de ces ballades qu’elle interprète en y mettant son cœur, ses tripes et toute la magie qu’elle sait créer en dévoilant la nudité de son âme. Car c’est de cela dont il s’agit, toutes ses chansons si personnelles qu’elle préféra longtemps les taire, sont emplies de rébellion, nourries d’une virulente féminité, brulantes de combativité, celles d’une femme qui voulut tracer sa voie à sa seule façon dans le man’s man’s world de la rock music et qui aujourd’hui refuse de cacher les cicatrices qu’elle porte dans sa chair. Stevie Nicks parle de nous, les mecs, avec peu de ménagement mais beaucoup d'amour et sans jamais nous claquer la porte au bec.

Avec tout ça, vous êtes prévenus, libre à chacun de rester sur ses préjugés, libre aux autres de s’offrir ce mélange de sucre et d’acide, ce sunny delight pour l’esprit à la pochette qui se charge de ravir le corps. Avec ce nouvel album Lady Stevie Nicks réaffirme avec arrogance que la place de la Femme dans le monde de la musique se situe tout en haut. Et qu'on ferait bien de faire gaffe à nos miches s'il nous venait l'idée de l'oublier un peu vite. Dévoué et consentant, je signe.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%2Bde%2B81_3set.jpeg)